Stadtpfarrkirche Cham St. Jakob

Cham St. Jakob

Stadtpfarrkirche

In der Stadt Cham gibt es zwei katholische Pfarreien. Der westliche Teil des Stadtgebietes gehört zu St. Josef und der östliche Teil zu St. Jakob. Die Stadtpfarrkirche St. Jakob in Cham ist die Hauptkirche der Pfarrei St. Jakob. Sie liegt zentral am Marktplatz, direkt gegenüber dem Pfarrhaus.

Die barocke Kirche ist sicherlich eine der schönsten und prächtigsten Kirchen in der Gegend und einen Besuch wert. Bereits beim Betreten des Gotteshauses durch das Hauptportal erkennen Sie, dass Sie sich in einer Jakobskirche befinden: der Windfang, in Stahl-Glas-Konstruktion gefertigt, gibt sofort den Blick auf die Pracht der Kirche frei und die Türgriffe sind als Jakobs – Pilgerstäbe ausgestaltet.

Die erste urkundliche Erwähnung unserer Kirche stammt aus dem Jahr 1210. Im Jahr 2010 konnte daher das Jubiläum 800 Jahre Stadtpfarrkirche gefeiert werden.

JAHRE

Aus der Zeit der ersten urkundlichen Erwähnung um das Jahr 1210 stammt das Chorquadrat im Presbyterium. Dieses Presbyterium wurde in der Gotik nach Osten auf die heutige Länge erweitert. Das Langhaus entstammt mit seinem heutigen Ausmaß der Barockzeit.

Das Hauptgemälde im Langhaus wurde von der Prüfeninger Freskantenfamilie Gebhard geschaffen. Der Hochaltar und die Seitenaltäre sind neubarock und in der Zeit ab 1905 bis 1918 eingefügt worden. Doch auch die ursprüngliche Barockausstattung ist mit den Figuren des Namenspatrons, dem Hl. Jakobus, der Mater dolorosa, dem Aloisiusaltar, den tief eingeschnitzten Stuhlwangen, den Nordportal und dem oberen Teil des Prospekts der Hauptorgel noch erlebbar.

Die Stadtpfarrkirche besitzt zwei Orgeln, die Chororgel im Presbyterium, für Chorkonzerte konzipiert und die Hauptorgel mit 43 Register und 3213 Pfeifen.

Impressionen

Wissenswertes zur Baugeschichte von St. Jakob

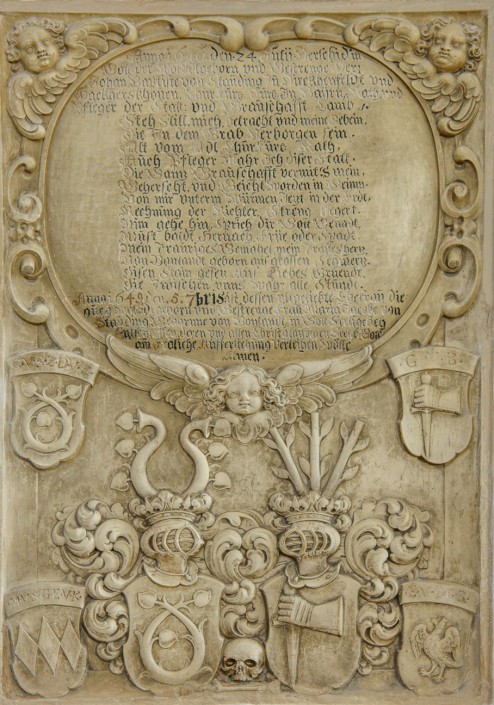

Dass die Pfarrei Cham bereits eine lange, bewegte und ereignisreiche Geschichte hinter sich hat, spiegelt sich allerdings auch in Gestalt und Ausstattung unserer Pfarrkirche wieder, wo diese deutliche Spuren hinterlassen hat. Die älteste noch feststellbare Bausubstanz der Kirche stellt der Unterbau der beiden ursprünglich geplanten Türme dar (Vorbild Urkirche in Chammünster), von denen allerdings nur einer zur vollen Ausführung gelangte. Der andere blieb wohl infolge des Baus des angrenzenden Rathauses, zu dem bis heute eine bauliche Verbindung besteht, unvollendet. Das massive Bruchsteinmauerwerk, das bis zum 1.Obergeschoß reicht, stammt wohl aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts.

Der sich östlich anschließende polygonale frühgotische Chor, lässt sich infolge heute fehlender Bauplastik oder Maßwerkformen nur schwer datieren und stammt wohl aus dem späten 13. oder dem 14. Jahrhundert.

Laut Joseph Lukas erfolgte im Jahr 1498 eine Renovierung der Innenausstattung der Kirche. 1502 erhielt der Turm neue Glocken, 1558 brannte er allerdings völlig aus.

Im Jahre 1657 erlitt die Kirche starke Zerstörungen infolge eines Brandes, die Turmkuppel und das Dach verbrannten vollständig. Da nach den Wirren des dreißigjährigen Krieges die Mittel der Bürger und der Pfarrei äußerst knapp waren, erfolgte nur eine notdürftige Reparatur der Schäden, was zur Folge hatte, dass der Kirchturm am 4. Adventssonntag 1701 während der Messe auf das Gewölbe der Kirche stürzte und dieses durchschlug.

Auch 1703 erlitt das Gebäude Schäden infolge eines Bombardements der Stadt durch österreichische Truppen im Spanischen Erbfolgekrieg. Laut Pfarrer Joseph Lukas, der im 19. Jahrhundert eine Geschichte der Stadt und Pfarrei Cham verfasste, lag noch 1862 unter dem damaligen Taufstein eine Bombe aus diesem Beschuss durch die Österreicher. Die Bombe war auf den damaligen Barbaraaltar gefallen und ohne Schaden anzurichten verloschen. Deshalb hatten ihr die Chamer Bürger den Namen Barbara gegeben und sie in der Kirche belassen.

Bereits nach dem Unglück von 1701 hatte man allerdings begonnen, das Kirchenschiff neu zu bauen. Ab dem Jahre 1704 erfolgte dann, unterstützt durch Spenden aus der Bürgerschaft, die Neuausstattung der Kirche im Stile des damals modernen Barock. Aus dieser Zeit stammt die Form des Kirchenschiffes mit seiner Gliederung durch Wandpfeiler mit den halbrunden Fenstern auf dem umlaufenden Gesims. Dabei leistete man sich für die Ausführung durchaus profilierte Künstler und Handwerker: Unter Baumeister Johann Georg Endres aus Stadtamhof bei Regensburg arbeiteten etwa der ebenfalls von dort stammende, bei vielen großen Bauunternehmungen der Zeit beschäftigte Zimmermeister Johann Wenzler und Joseph Vasallo aus Regensburg, der die Stuckatierung besorgte. Für die Freskierung verantwortlich zeichnete sich Hans Georg Asam, der Vater des bedeutenden Künstlerpaares.

1742 war nach Bombardement und Brandschatzung der Stadt durch den kaiserlich-österreichischen Obristen Trenck und seine Panduren an der Pfarrkirche nur mehr Mauern und Gewölbe intakt; Kuppel und Dach waren verbrannt, die Innenausstattung entweder geplündert oder zerstört.

Erst 1749 erfolgte unter Erzdekan Johann Sebastian Freiherr von Wolframstorf die Wiederherstellung der Kirche samt Innenrenovierung im Stil der Zeit. Dabei wurden die älteren Dekorationen von Vasallo und Asam durch neue ersetzt. Die Stuckatierung übernahmen dabei Benjamin Schreiter aus Cham und Anton Vogl aus Wessobrunn, die Freskierung erfolgte durch die Maler Johann und Otto Gebhard aus Prüfening.

Um die Mitte des 19. Jahrhundert ließ Pfarrer Johann Baptist Rädlinger auf eigene Veranlassung die in seinen Augen altmodische prachtvolle barocke Innenausstattung der Kirche entfernen, teils verkaufen und ersetzte sie durch eine zu der Zeit in Mode gekommene neoromanische. Diese stieß allerdings schon damals auf wenig Gegenliebe durch die Chamer Bürger. Den so entstandenen Schaden versuchte man beginnend in den Jahren 1894/95, als man die Kirche wegen des gestiegenen Platzbedarfes um zwei Joche nach Westen erweiterte, durch eine behutsame „Re-Barockisierung“ der Kirchenausstattung zu beheben. Die Arbeiten zogen sich bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhundert hin.

In den Jahren 1960/61 fand nochmals eine Innenrestaurierung der Kirche und im Jahr 1977 eine Außeninstandsetzung der Kirche statt. Schließlich erfolgte in den Jahren 2000 bis 2005 eine gründliche Innen- und Außenrestaurierung der Kirche samt Turm.

Selige Alruna von Cham

Die Patronin der werdenden Mütter und der Fieberkranken war um 990 in Bayern geboren und am 27. Januar 1045 in Niederaltaich gestorben. Alruna lebte nach dem Tod ihres Mannes, eines Grafen, als Reklusin bei dem Benediktinerkloster von Niederaltaich in Niederbayern. Für das Volk war sie eine gesuchte Ratgeberin. Die Reliquien der am 27. Januar 1045 Verstorbenen ruhen in der Benediktinerklosterkirche St. Mauritius in Niederaltaich in einem Glasschrein. Abgebildet wird Alruna als Benediktinerin mit einer abgelegten Krone.

In dem „Großen Namenstagskalender“ von 1976, herausgegeben von den Liturgischen Instituten Salzburg, Trier, Zürich heißt es: „Alrun(a). Gattin des Markgrafen Mazelin von Cham, führte nach dessen Tod bei Niederaltaich ein Leben der Zurückgezogenheit, des Gebetes und des Wohltuns. Sie starb nach der Überlieferung am 27. Januar 1045. Ihr Leib ruht in der Kirche von Niederaltaich, wo bis nach 1800 ihr Kult gepflegt wurde. Dargestellt im Benediktinerinnenhabit mit abgelegter Markgrafenkrone.“

In Cham finden sich einige Hinweise auf die Selige Alruna: In der Pfarrkirche St. Jakob befindet sich eine lebensgroße Statue auf dem Herz-Jesu-Altar. Alruna ist dargestellt als adelige, betont junge Dame, vornehm gekleidet und mit einem Krönchen auf dem Kopf.

Selige Alruna

als lebensgroße Statue auf dem Herz-Jesu-Altar in der Stadtpfarrkirche St. Jakob

In der Klosterkirche „Maria Hilf“ findet sich eine bildliche Darstellung. Zu sehen ist die selige Alruna im Strahlenkranz und dem Chamer Wappen. Neuere Hinweise auf die Selige Alruna finden sich in Cham in der „Alrunastraße“ und der „Alruna Apotheke“.

Selige Alruna

als bildliche Darstellung im Strahlenkranz und dem Chamer Wappen in der Klosterkirche Maria Hilf

Weitere Hinweise auf Alruna finden sich auch in den geschichtlichen Aufzeichnungen der Stadt Cham. Auf Grund ihrer Wohltätigkeit war sie in der Gegend um Niederaltaich bekannt geworden und bald hochgeachtet. Einige Historiker vertreten daher die Meinung Alruna könnte in der Gegend des Klosters beheimatet gewesen sein. Ihre Erkenntnisse sind jedoch sehr fragwürdig. Jene, die für unsere Stadt Cham sprechen, sind da weit eindeutiger und einleuchtender. Alruna ist zwar nicht in Cham geboren, sie kam durch ihre Ehe mit dem Markgrafen Mazelin als Markgräfin nach Cham. Wäre Cham nie ihr Lebensraum gewesen, hätte Alruna in unserer Stadt wohl kaum Bedeutung gehabt. Es gibt ja, außer im Kloster direkt, in der dortigen Gegend keinen weiteren Ort, in deren Geschichte Alruna Erwähnung fände, Straßen und Einrichtungen ihren Namen trügen und ihr tugendhaftes Leben kultische Verehrung erlangt hätte, wie dies in Cham der Fall ist.

Von Bedeutung dürfte auch sein, dass Alruna im Gedächtnis der Stadt Cham als die vornehm gekleidete Markgräfin mit Krone; in Niederaltaich dagegen als Reklusin im klösterlichen Gewand und mit „abgelegter“ Krone dargestellt wird. Im „Directorium spirituale“ unseres Bistums, einem geistlichen Wort für jeden Tag, kann man im Jahre 2009 lesen: 27. Januar Selige Alruna von Cham (+ 1045) — Mutter der Armen.

In der Klosterkirche von Niederaltaich trifft der aufmerksame Besucher auf einen Schrein mit den Reliquien einer Seligen, die einen für Niederbayern damals eher seltenen Namen trägt: Alruna, was im Althochdeutschen soviel wie „von edlem Zauber“ bedeutet. Über ihr Leben ist wenig bekannt, auch die Lebensbeschreibung eines Mönches des Klosters Niederaltaich gibt nur unzureichend Informationen. Diese trägt den Titel .,Vita Sanctae Alrunae Marchionissae Chambensis“ und weist darauf hin, dass Alruna aus dem Geschlecht der Markgrafen von Cham stammte. Nach dem frühen Tod ihres Ehemannes zog die wohlhabende Alruna mit ihrer Magd und Ihrem Diener in die Nähe des damals schon bekannten Benediktinerklosters und nahm sich dort der Armen und Kranken an. Schon bald nach ihrem Tod, am 27. Januar 1045, beginnt die Verehrung und es geschehen auf ihre Fürsprache hin viele Wunder. Die Heiligen und Seligen sind unsere Fürsprecher bei Gott. So könnte die Selige Alruna von Cham, doch gerade für uns Fürsprache einlegen, sozusagen exklusiv.

Jetzt online spielen: Quiz – Wer kennt die Heiligen aus unserer Kirche?

Liebe Kinder,

liebe Erwachsene,

möchtet Ihr gerne Euer Wissen zu den Heiligen in unserer Kirche testen oder auffrischen? Das nachfolgende Quiz stellt einige der Heiligen in unserer Stadtpfarrkirche St. Jakob in Cham vor.

Herzliche Grüße

Michaela Maier, Gemeindereferentin

Ihr könnt das Quiz gleich hier online spielen:

Die Engel mit den Symbolen des Kreuzigungs-Geschehen

Auf den Säulen im Kirchenschiff sind ganz oben rosafarbene Engel zu sehen. Jeder von ihnen hält ein anderes Symbol aus der Erzählung über die Kreuzigung Jesu in der Hand.

Frage 1/11: Zu wem gehört dieses Lamm?

Frage 1/11: Zu wem gehört dieses Lamm?

Johannes der Täufer ist der Cousin von Jesus. Er lebte sehr bescheiden in der Wüste von Heuschrecken und wildem Honig. Er mahnt die Menschen zur Umkehr. Sie sollen ihr Leben ändern, damit es Gott gefällt. Als Zeichen für ein neues Leben tauft er Menschen im Jordan. Durch das Untertauchen soll das alte Leben fortgespült werden. Wenn die Täuflinge auftauchen, sind sie bereit für ein neues, gottgeweihtes Leben. Auch Jesus lässt sich von Johannes am Jordan taufen.

Johannes wird oft mit einem Lamm zu seinen Füßen dargestellt. Im Johannesevangelium sagt er nämlich über Jesus (1,29.36). „Seht das Lamm Gottes.“, als er Jesus am Ufer des Jordans sieht.

Der Heilige Johannes ist der Patron der Schneider, Weber, Gastwirte, Winzer, Bauern, Zimmerleute und Maurer. Er kann bei Kopfschmerzen, Schwindel und Epilepsie angerufen werden.

Johannes der Täufer ist der Cousin von Jesus. Er lebte sehr bescheiden in der Wüste von Heuschrecken und wildem Honig. Er mahnt die Menschen zur Umkehr. Sie sollen ihr Leben ändern, damit es Gott gefällt. Als Zeichen für ein neues Leben tauft er Menschen im Jordan. Durch das Untertauchen soll das alte Leben fortgespült werden. Wenn die Täuflinge auftauchen, sind sie bereit für ein neues, gottgeweihtes Leben. Auch Jesus lässt sich von Johannes am Jordan taufen.

Johannes wird oft mit einem Lamm zu seinen Füßen dargestellt. Im Johannesevangelium sagt er nämlich über Jesus (1,29.36). „Seht das Lamm Gottes.“, als er Jesus am Ufer des Jordans sieht.

Der Heilige Johannes ist der Patron der Schneider, Weber, Gastwirte, Winzer, Bauern, Zimmerleute und Maurer. Er kann bei Kopfschmerzen, Schwindel und Epilepsie angerufen werden. Frage 2/11: Zu wem gehört dieser Drachenkopf?

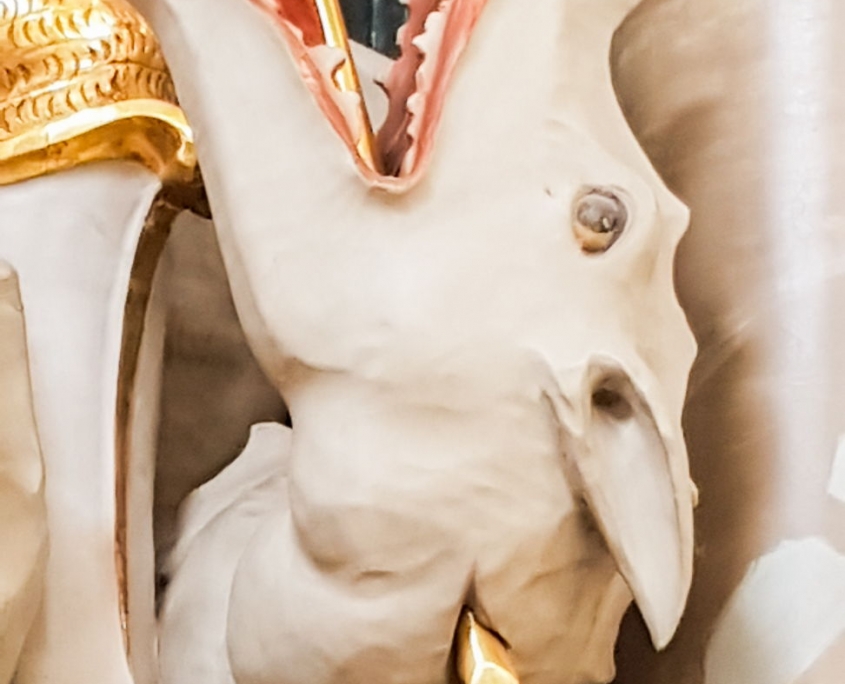

Frage 2/11: Zu wem gehört dieser Drachenkopf? Der Legende nach fordert ein Drache das Leben einer Königstochter als Opfer. Der Heilige Georg aber tötet den Drachen und befreit so das Königreich vom Bösen. Daraufhin lassen sich viele Menschen taufen. An diese Legende knüpft die Erzählung des Drachenstichs in Furth im Wald an.

Der Heilige Georg ist der Patron Englands. Außerdem ist der noch Patron der Soldaten, Ritter, Bauern, Bergleute, Wanderer und Pfadfinder. Er wird angerufen bei Kriegsgefahr, Fieber und Pest und für gutes Wetter.

Der Legende nach fordert ein Drache das Leben einer Königstochter als Opfer. Der Heilige Georg aber tötet den Drachen und befreit so das Königreich vom Bösen. Daraufhin lassen sich viele Menschen taufen. An diese Legende knüpft die Erzählung des Drachenstichs in Furth im Wald an.

Der Heilige Georg ist der Patron Englands. Außerdem ist der noch Patron der Soldaten, Ritter, Bauern, Bergleute, Wanderer und Pfadfinder. Er wird angerufen bei Kriegsgefahr, Fieber und Pest und für gutes Wetter.

Frage 3/11: Zu wem gehört dieses Haus?

Frage 3/11: Zu wem gehört dieses Haus? Der heilige Florian war Offizier im Heer des römischen Kaisers Diokletian. Er hatte im Heer ziemlich Karriere gemacht und war sogar Statthalter der heutigen Stadt Lorch in Oberösterreich. Als jedoch Kaiser Diokletian die Christen stark verfolgen ließ, wurde dies für Florian gefährlich, weil er vermutlich seit frühester Kindheit Christ war. Florian wurde gefangen genommen. Nach grausamer Folterung starb er schließlich, als man ihn einen Mühlstein um den Hals band und in der Enns ertränkte.

Heute ist der Heilige Florian der Schutzpatron der Feuerwehrleute und gehört deshalb vermutlich zu den bekanntesten Heiligen. Er wird dargestellt mit einem brennenden Haus. Gerade für Städte, deren Häuser dicht an dicht stehen, ist Florian ein wichtiger Schutzpatron.

Der heilige Florian war Offizier im Heer des römischen Kaisers Diokletian. Er hatte im Heer ziemlich Karriere gemacht und war sogar Statthalter der heutigen Stadt Lorch in Oberösterreich. Als jedoch Kaiser Diokletian die Christen stark verfolgen ließ, wurde dies für Florian gefährlich, weil er vermutlich seit frühester Kindheit Christ war. Florian wurde gefangen genommen. Nach grausamer Folterung starb er schließlich, als man ihn einen Mühlstein um den Hals band und in der Enns ertränkte.

Heute ist der Heilige Florian der Schutzpatron der Feuerwehrleute und gehört deshalb vermutlich zu den bekanntesten Heiligen. Er wird dargestellt mit einem brennenden Haus. Gerade für Städte, deren Häuser dicht an dicht stehen, ist Florian ein wichtiger Schutzpatron.

Frage 4/11: Zu wem gehört dieses Herz mit Flamme?

Frage 4/11: Zu wem gehört dieses Herz mit Flamme? Im Alter von zwölf Jahren widmete sie ihr Herz der Gottesmutter Maria. Sie trat mit 20 Jahren ins Kloster ein. In sehr jungen Jahren erkrankte sie jedoch schwer und war zeitweise sogar gelähmt. Bekannt sind vor allem ihre Visionen. Nach einer solchen Erfahrung schwor sie sich, nach absoluter Vollkommenheit zu streben. Sie gründete in Avila ein erstes Frauenkloster. Bedeutung gewann sie vor allem durch ihre vielen Schriften in denen es um Gebet und die persönliche Beziehung zu Jesus geht. Dadurch wurde sie relativ kurz nach ihrem Tod selig- und später heiliggesprochen. 1970 erklärte Papst Paul VI. sie zur ersten weiblichen Kirchenlehrerin.

Theresa von Avila ist Patronin von Spanien und wird unter anderem bei Herz- und Kopfleiden angerufen.

Im Alter von zwölf Jahren widmete sie ihr Herz der Gottesmutter Maria. Sie trat mit 20 Jahren ins Kloster ein. In sehr jungen Jahren erkrankte sie jedoch schwer und war zeitweise sogar gelähmt. Bekannt sind vor allem ihre Visionen. Nach einer solchen Erfahrung schwor sie sich, nach absoluter Vollkommenheit zu streben. Sie gründete in Avila ein erstes Frauenkloster. Bedeutung gewann sie vor allem durch ihre vielen Schriften in denen es um Gebet und die persönliche Beziehung zu Jesus geht. Dadurch wurde sie relativ kurz nach ihrem Tod selig- und später heiliggesprochen. 1970 erklärte Papst Paul VI. sie zur ersten weiblichen Kirchenlehrerin.

Theresa von Avila ist Patronin von Spanien und wird unter anderem bei Herz- und Kopfleiden angerufen.

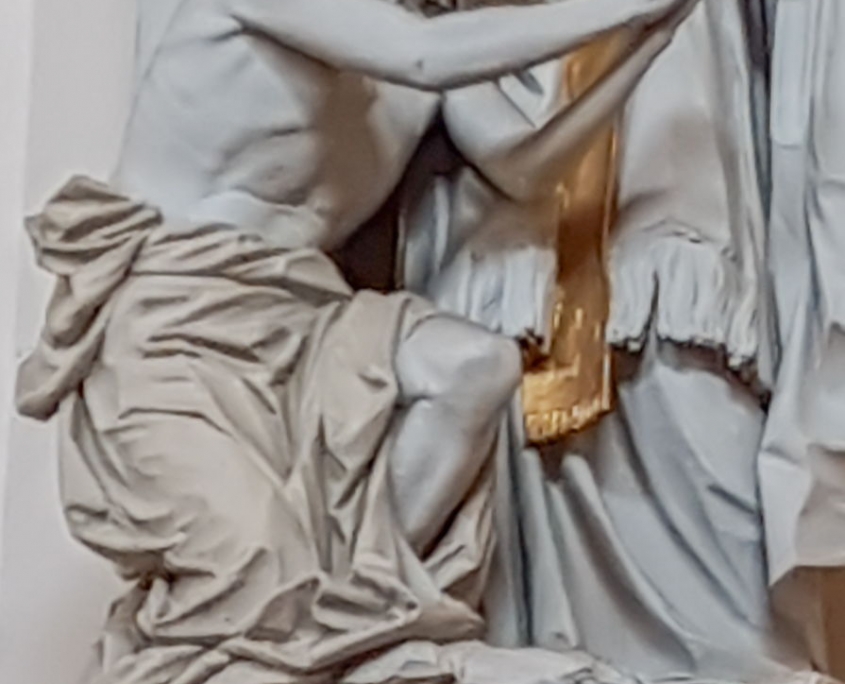

Frage 5/11: Welche Frau in unserer Kirche trägt ein solch edles Gewand?

Frage 5/11: Welche Frau in unserer Kirche trägt ein solch edles Gewand? Alruna war aus dem Geschlecht der Edlen von Cham, was ihr kostbares Gewand und ihre angedeutete Krone erklärt. Nach dem Tod ihres Mannes, Mazelin von Portis, zog sie sich in die Nähe des Klosters Niederalttaich zurück. Obwohl sie ihr Leben dem Gebet widmete, blieb sie für die Menschen eine wichtige Ratgeberin und Helferin. Nach ihrem Tod wallfahrteten die Menschen zu ihrem Grab und es wurde von zahlreichen Krankenheilungen berichtet.

Heute ist die Selige Alruna eine Schutzpatronin für Schwanger und Fieberkranke.

Alruna war aus dem Geschlecht der Edlen von Cham, was ihr kostbares Gewand und ihre angedeutete Krone erklärt. Nach dem Tod ihres Mannes, Mazelin von Portis, zog sie sich in die Nähe des Klosters Niederalttaich zurück. Obwohl sie ihr Leben dem Gebet widmete, blieb sie für die Menschen eine wichtige Ratgeberin und Helferin. Nach ihrem Tod wallfahrteten die Menschen zu ihrem Grab und es wurde von zahlreichen Krankenheilungen berichtet.

Heute ist die Selige Alruna eine Schutzpatronin für Schwanger und Fieberkranke.

Frage 6/11: Zu welchem Heiligen gehört dieser junge Mann?

Frage 6/11: Zu welchem Heiligen gehört dieser junge Mann? Der Heilige Franz Xaver wurde vor allem durch seine Tätigkeit als Missionar bekannt. Er reiste nach Indien, um dort die Menschen zum Christentum zu bekehren. Unermüdlich war er dort zu Fuß und per Boot bzw. Schiff unterwegs. Er schaffte es sogar bis nach Japan und China. Trotz schwierigster klimatischer Bedingungen, ständig neuer Sprachen und Bedrohungen durch Kopfjäger und Kannibalen gab er nicht auf. Ihm wird nachgesagt, dass er in den 10 Jahren seiner unermüdlichen Missionstätigkeit, Millionen von Menschen selbst getauft hat.

Franz Xaver ist Patron von Indien und von Missionaren. Außerdem ist er der Schutzpatron der Presse, gegen Sturm und Pest und für eine gute Sterbestunde.

Der Heilige Franz Xaver wurde vor allem durch seine Tätigkeit als Missionar bekannt. Er reiste nach Indien, um dort die Menschen zum Christentum zu bekehren. Unermüdlich war er dort zu Fuß und per Boot bzw. Schiff unterwegs. Er schaffte es sogar bis nach Japan und China. Trotz schwierigster klimatischer Bedingungen, ständig neuer Sprachen und Bedrohungen durch Kopfjäger und Kannibalen gab er nicht auf. Ihm wird nachgesagt, dass er in den 10 Jahren seiner unermüdlichen Missionstätigkeit, Millionen von Menschen selbst getauft hat.

Franz Xaver ist Patron von Indien und von Missionaren. Außerdem ist er der Schutzpatron der Presse, gegen Sturm und Pest und für eine gute Sterbestunde.

Frage 7/11: Zu welchen Füßen kniet diese junge Frau?

Frage 7/11: Zu welchen Füßen kniet diese junge Frau? Die Heilige Anna ist die Mutter von Maria und demnach die Großmutter von Jesus. Sie war mit Joachim verheiratet. Das Paar konnte lange keine Kinder bekommen. Nach vielen Gebeten und langem Warten wird Anna und auch Joachim der Legende nach jeweils durch Engel die Geburt von Maria vorausgesagt.

Anna ist die Patronin der Mütter und der Ehe. Außerdem kann sie unter anderem für eine glückliche Heirat, für Kindersegen und eine gute Geburt angerufen werden.

Die Heilige Anna ist die Mutter von Maria und demnach die Großmutter von Jesus. Sie war mit Joachim verheiratet. Das Paar konnte lange keine Kinder bekommen. Nach vielen Gebeten und langem Warten wird Anna und auch Joachim der Legende nach jeweils durch Engel die Geburt von Maria vorausgesagt.

Anna ist die Patronin der Mütter und der Ehe. Außerdem kann sie unter anderem für eine glückliche Heirat, für Kindersegen und eine gute Geburt angerufen werden.

Frage 8/11: Welcher Heilige wird mit einer Kirche in der Hand dargestellt?

Frage 8/11: Welcher Heilige wird mit einer Kirche in der Hand dargestellt? Der Heilige Wolfgang war Bischof von Regensburg. Er war in seinem Bistum sehr beliebt, da er als bescheidener und demütiger Mann galt. Nichts desto trotz war er aber auch ein großer Reformer. Er setzte durch, dass der Bischof von Regensburg nicht zeitgleich Abt in St. Emmeram sein musste und teilte das - bis dahin riesige - Bistum Regensburg in zwei Bistümer. So entstand das Bistum Prag. Außerdem förderte er das geistliche Leben und die Ausbildung des Klerus.

Der Heilige Wolfgang ist Patron des Bistums und der Stadt Regensburg. Außerdem kann er gegen Gicht, Fußleiden, Schlaganfall und Hauterkrankungen angerufen werden.

Der Heilige Wolfgang war Bischof von Regensburg. Er war in seinem Bistum sehr beliebt, da er als bescheidener und demütiger Mann galt. Nichts desto trotz war er aber auch ein großer Reformer. Er setzte durch, dass der Bischof von Regensburg nicht zeitgleich Abt in St. Emmeram sein musste und teilte das - bis dahin riesige - Bistum Regensburg in zwei Bistümer. So entstand das Bistum Prag. Außerdem förderte er das geistliche Leben und die Ausbildung des Klerus.

Der Heilige Wolfgang ist Patron des Bistums und der Stadt Regensburg. Außerdem kann er gegen Gicht, Fußleiden, Schlaganfall und Hauterkrankungen angerufen werden.

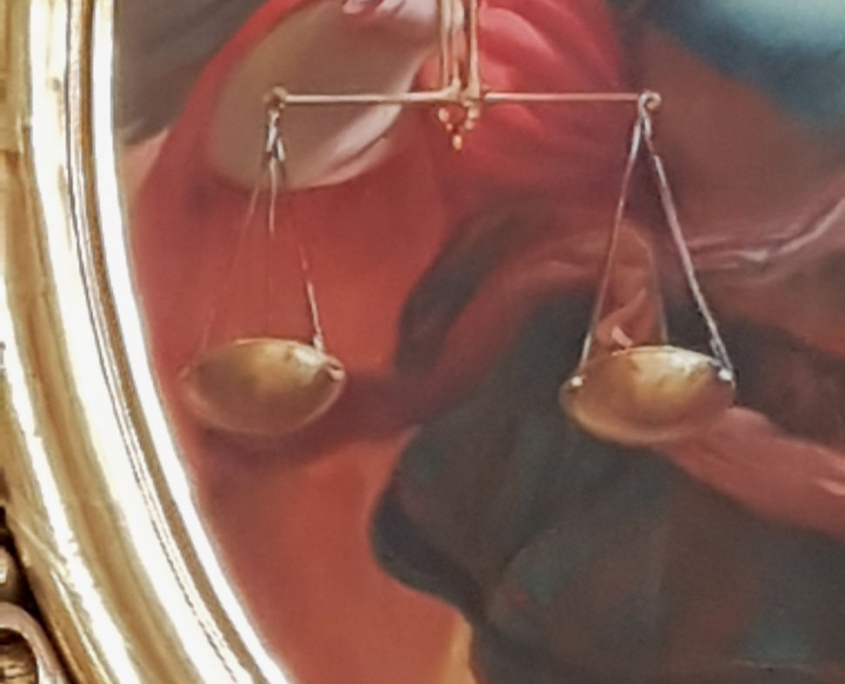

Frage 9/11: Welcher Heilige hat eine Waage bei sich?

Frage 9/11: Welcher Heilige hat eine Waage bei sich? Der Heilige Michael ist einer der Erzengel. Er gilt als der Patron der Sterbenden. Oft wird er mit einer sogenannten „Seelenwaage“ dargestellt. Der Legende nach sollen in dieser Waage die guten und schlechten Taten eines Menschen nach dessen Tod gewogen werden. Danach soll es sich entscheiden, ob ein Mensch ins Paradies darf, oder nicht.

Der Erzengel Michael ist außerdem noch der Schutzpatron Deutschlands, der Soldaten, Ritter und Polizisten, der Kaufleute und Apotheker und der Bäcker.

Der Heilige Michael ist einer der Erzengel. Er gilt als der Patron der Sterbenden. Oft wird er mit einer sogenannten „Seelenwaage“ dargestellt. Der Legende nach sollen in dieser Waage die guten und schlechten Taten eines Menschen nach dessen Tod gewogen werden. Danach soll es sich entscheiden, ob ein Mensch ins Paradies darf, oder nicht.

Der Erzengel Michael ist außerdem noch der Schutzpatron Deutschlands, der Soldaten, Ritter und Polizisten, der Kaufleute und Apotheker und der Bäcker.

Frage 10/11: Welcher Heilige schaut auf dieses Bild herunter?

Frage 10/11: Welcher Heilige schaut auf dieses Bild herunter? Der Heilige Sebastian war Hauptmann der Prätorianergarde unter Kaiser Diokletian. Als Sebastian sich öffentlich für die Christen einsetzt, wird er zum Tod durch numidische Bogenschützen verurteilt. Sebastian überlebt jedoch die vielen Pfeile. Nach seiner Genesung kehrt er zum Kaiser zurück und bekennt sich erneut zu Jesus Christus. Das führt jedoch zu seinem Tod in einem römischen Circus.

Sebastian ist wird gegen Pest und Seuchen angerufen. Er ist auch der Schutzpatron der Brunnen, der Eisenhändler, Soldaten, Jäger und der Sterbenden, u. a..

Der Heilige Sebastian war Hauptmann der Prätorianergarde unter Kaiser Diokletian. Als Sebastian sich öffentlich für die Christen einsetzt, wird er zum Tod durch numidische Bogenschützen verurteilt. Sebastian überlebt jedoch die vielen Pfeile. Nach seiner Genesung kehrt er zum Kaiser zurück und bekennt sich erneut zu Jesus Christus. Das führt jedoch zu seinem Tod in einem römischen Circus.

Sebastian ist wird gegen Pest und Seuchen angerufen. Er ist auch der Schutzpatron der Brunnen, der Eisenhändler, Soldaten, Jäger und der Sterbenden, u. a..

Frage 11/11: Wer schmückt sich mit einer Muschel?

Frage 11/11: Wer schmückt sich mit einer Muschel? Einer Legende nach wollte ein Ritter das Schiff mit dem Leichnam des Apostels bergen. Er ritt mit seinem Pferd in die Fluten und ertrank fast. Der Heilige Jakobus soll ihn gerettet haben. Als der Ritter mit seinem Pferd ans Ufer kam, war das Pferd vollständig mit Muscheln bedeckt.

Heute markiert das Zeichen der Muschel den Verlauf des Jakobsweges nach Santiago de Compostela zum Grab des Heiligen Jakobus. Von den Jakobspilgern wird die Muschel auch als Pilgerzeichen getragen.

Der Heilige Jakobus ist der Patron Spaniens. Außerdem ist er Patron der Krieger, Arbeiter, Seeleute, Pilger und Wallfahrer. Er kann auch für gutes Wetter und eine gute Ernte angerufen werden.

Einer Legende nach wollte ein Ritter das Schiff mit dem Leichnam des Apostels bergen. Er ritt mit seinem Pferd in die Fluten und ertrank fast. Der Heilige Jakobus soll ihn gerettet haben. Als der Ritter mit seinem Pferd ans Ufer kam, war das Pferd vollständig mit Muscheln bedeckt.

Heute markiert das Zeichen der Muschel den Verlauf des Jakobsweges nach Santiago de Compostela zum Grab des Heiligen Jakobus. Von den Jakobspilgern wird die Muschel auch als Pilgerzeichen getragen.

Der Heilige Jakobus ist der Patron Spaniens. Außerdem ist er Patron der Krieger, Arbeiter, Seeleute, Pilger und Wallfahrer. Er kann auch für gutes Wetter und eine gute Ernte angerufen werden.